歯周病菌界は、縦社会であり横社会!:コラム/ますち歯科診療室 MASUCHI DENTAL CLINIC

歯周病菌界は、縦社会であり横社会!

歯周病菌界は、縦社会ピラミッドだよ!

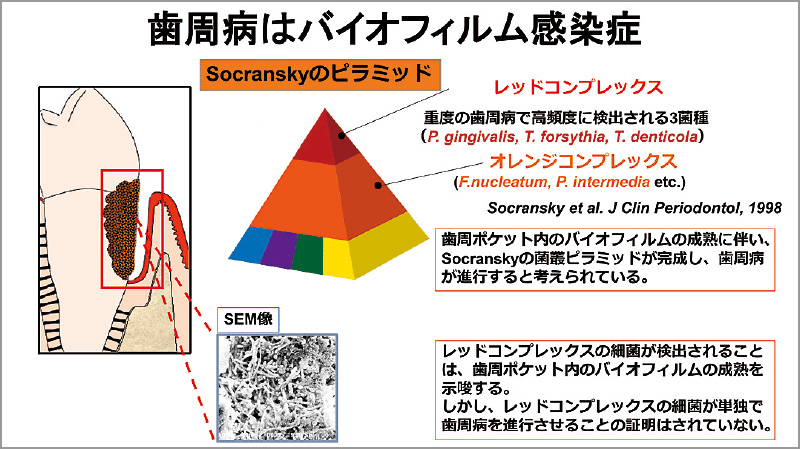

口腔内にいる細菌は700~900種といわれるが、その中でも歯周病に関与する細菌は、歯肉縁下(歯周ポケット内)で共同生活をする細菌叢を形成。その3階建て集合住宅ピラミッドでは、小学生までに下層の住人(細菌)が口腔内に住み着き、中学生までに中層の住人(細菌)が定住し、中学生以降に上層の住人(細菌)が住み着いてピラミッドは完成される。

口腔内にいる細菌は700~900種といわれるが、その中でも歯周病に関与する細菌は、歯肉縁下(歯周ポケット内)で共同生活をする細菌叢を形成。その3階建て集合住宅ピラミッドでは、小学生までに下層の住人(細菌)が口腔内に住み着き、中学生までに中層の住人(細菌)が定住し、中学生以降に上層の住人(細菌)が住み着いてピラミッドは完成される。

ピラミッドが完成すると、その外壁に保護膜バイオフィルムに守られ、ピラミッド内の病原性は高まっていく。

ピラミッドは、色分けされてるよ!

ピラミッドは、階によってその住人(菌)の性質で色分けされている。

最上階は、レッドコンプレックス(高病原性歯周病菌)と呼ばれ3種の悪玉菌で構成される。2階は、オレンジコンプレックス(低病原性歯周病菌)と呼ばれ5種の弱めの悪玉菌で構成。そして1階には、善玉菌と日和見菌のイエロー・パープル・ブルー・グリーンのコンプレックス(集合体)が住み分けながら入居する。

モリタ・歯周病の新しい考え方とホストケア より引用

モリタ・歯周病の新しい考え方とホストケア より引用

細菌のフォルムを知ろう!

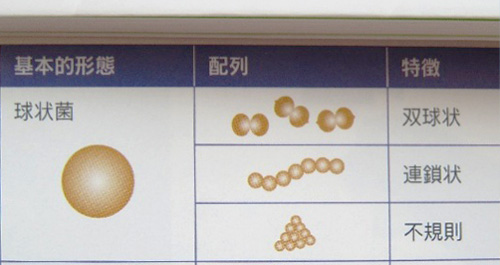

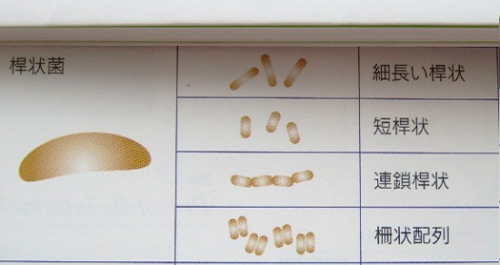

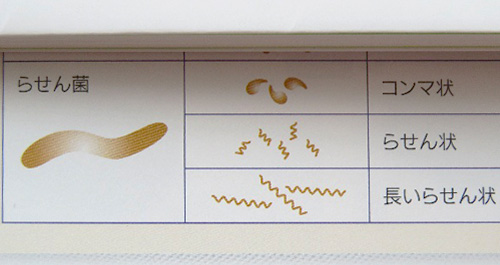

細菌は、様々な形をしている。主には、①球状菌②桿状菌③らせん菌があるが、歯周病菌は桿状菌やらせん菌に該当する。

|  |

| 歯科衛生士2025.1月号より引用 |

① 球状菌には、双球状の肺炎連鎖球菌や連鎖状のミュータンス連鎖球菌そして不規則に集合するブドウ球菌

② 桿状菌には、歯周病菌が属す細長い桿状のTf菌・Fn菌、短い桿状のPg菌・Aa菌・Pi菌、連鎖桿状の炭疽菌、柵状配列のジフテリア菌

③ らせん菌には、コンマ状のコレラ菌・腸炎ビブリオ、らせん状のピロリ菌・カンピロバクター、長いらせん状の歯周病菌であるTd菌

細菌の好みの環境って、なに?

細菌には、生息できる環境として酸素を必要とするか否かによって嫌気性菌と好気性菌にわかれる。

嫌気性菌は、偏性嫌気性菌と通性嫌気性菌の2種類に分けられる。前者の偏性嫌気性菌は、生育に酸素を必要としない細菌で、前述の歯周ポケット内に形成されたバイオフィルム内のピラミッドにいる。後者の通性嫌気性菌は、酸素があっても生息できる性質を持つ。

好気性菌は、生育に酸素を必要とする細菌で口腔内では、歯肉縁上のプラーク(歯垢)内の細菌の多くは好気性菌である。

グラムに染められるのか?

紫色素液によって細菌を染色し、95%エタノールで脱色するのがグラム染色。脱色後も紫色に染まっているのがグラム陽性菌、脱色されているのがグラム陰性菌という。

グラム陽性菌は、細胞壁が厚く脱色されにくく、グラム陰性菌は細胞壁が薄く脱色されやすいという細胞壁の構造に左右されている。細胞壁が薄い方が、壁が壊れやすく細菌の内毒素や抗原が外部に露出・放出されやすいので、一般にグラム陰性菌の方が病原性は高い。歯周ポケット内のピラミッドの住人は、ほとんどがグラム陰性菌である。

細菌の運動能力は?

細菌には、活発に運動する運動性細菌がいる。活発に運動できることで、食料や住み家を探すのに有利となり、感染しやすい細菌なのだ。

歯周病菌のピラミッド最上階のレッドコンプレックスに属すTd菌は、べん毛という長い毛を使って自由自在に動き回る。また運動性桿菌は、べん毛は持たないが、体をくねらせて滑走運動する。因みにレッドコンプレックスの他の2種Pg菌とTf菌には運動性は無く、どっしりと構えているラスボスである。

では、ピラミッド内のこわもて代表細菌をご紹介!

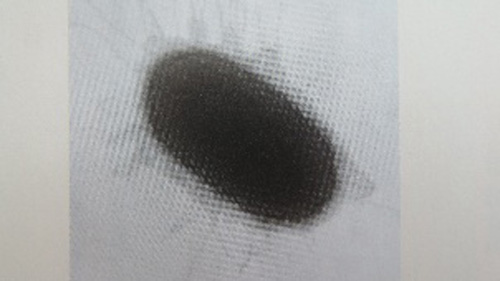

No.1 Pg菌(ポルフィロモナス・ジンジバリス)=最強の歯周病菌!

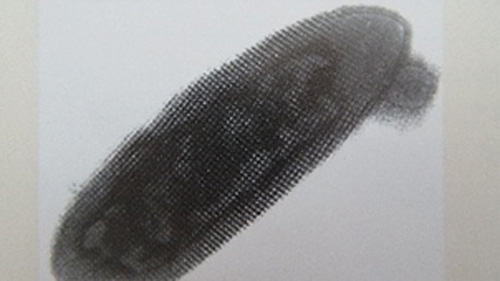

特徴は、短桿菌で大きさ0.8㎛、運動性は無いが歯周病原性最強の偏性嫌気性細菌だ。鉄分が大好きで体は黒くなっている。肉食系で歯周組織や血液のタンパク質を強力なタンパク分解酵素やコラーゲン分解酵素を使って分解、栄養素とする。しかし、糖質は分解できず栄養にできない。

歯周病への関与では、歯周病菌界の指揮者と呼ばれる。ピラミッド内の住人としてのPg菌の割合は1%以下だが、この菌が他の菌を操り、バイオフィルム内の病原性が高まり歯周病は進行していく。

Pg菌は多くの毒性因子を持つが、特に重要なのがジンジパインで強力なタンパク分解酵素を有し、栄養源としていく。歯周ポケット内での止血が任務の宿主タンパクを分解し、出血を続けさせてどんどん栄養としていく。

宿敵の抵抗勢力である免疫成分(抗体・補体・サイトカインなど)をもタンパク分解能によって分解撃退して自分の身を守っている。また骨吸収を抑制するタンパク成分も分解し、炎症の進行で歯を支える周囲骨の吸収促進がされていく。

菌体周囲には、線毛と呼ばれる毛があり、これによってバイオフィルム内に定着し、他の細菌と凝集して歯周組織内に侵入していく。線毛には6種類(直毛型・束毛型・パンチパーマ型・剛毛型・スキンヘッド型・産毛型)あるが、なかでもパンチパーマ型が最も病原性が高い。

全身疾患との関連も有名である。①歯周病と糖尿病には因果関係があり、互いに病気の発症や進行に影響を与えている。糖尿病の重症化予防に歯周病への対応が行政の施策にも入っている。

②認知症に大きく関与するアルツハイマー病は、脳の炎症・毒素・栄養不足によりアミロイドβが脳内に貯留することが原因とされる。Pg菌が歯周組織の炎症部位より血流に乗って脳内に侵入し、毒素ジンジパインが神経変性を起こし栄養不足になるという説が提唱されている。

③口腔内の病原性菌が、誤嚥された唾液などに乗って気管に入ることで誤嚥性肺炎を起こすリスクが上がる。高齢者の肺炎予防には、体力増進による免疫向上のもと、肺炎球菌ワクチンの接種とともに口腔ケアが提唱されている。

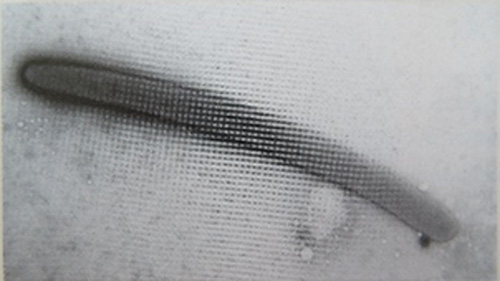

No.2 Tf菌(タンネレラ・フォーサイシア)=Pg菌の次に強力!

特徴は、桿菌で大きさ2㎛のレッドコンプレックス内の病原性2番手の兄貴。運動性は無い偏性嫌気性細菌でタンパク分解酵素を持ち、菌体表面にはS-レイヤーというタンパクをまとって宿主の免疫応答から保護し、他の細菌との凝集や付着を助ける役割を持つ。また多糖分解酵素であるグリコシダーゼを産生し、宿主の糖タンパク質や糖脂質を分解して糖質を栄養素とできる。後述のFn菌が産生するNーアセチルムラミン酸が存在することで生育が促進される。

歯周病との関わりでは、レッドコンプレックスとして深く関係し特有の悪臭(腐った生ごみ臭)を放つ。

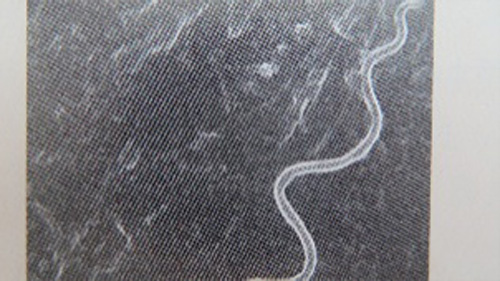

No.3 Td菌(トレポネーマ・デンティコーラ)=Pg菌・Tf菌との相互作用で強力に!

特徴は、らせん菌(スピロヘータ)で大きさは5~16㎛のレッドコンプレックス内2番手の病原性を持つ。偏性嫌気性菌で病原性因子には、タンパク分解酵素を持ち、宿敵の炎症性サイトカインを分解して身を守り歯周病を進行させる。分解したタンパクは栄養利用、宿主の止血因子であるフィブリノーゲンを分解して、歯周ポケット内の止血を阻害して栄養素である血液を確保、歯周病の治癒を阻害する。高い運動性を有しているのも特徴だ。

歯周病との関わりでは、慢性歯周炎の進行に伴って著しく増加することがわかっており、当診療室での位相差顕微鏡検査でもその姿は容易に判断できる。Pg菌・Tf菌と凝集し、相互作用によって病原性を高めている。また、壊死性潰瘍性歯肉炎との関連が指摘されている。

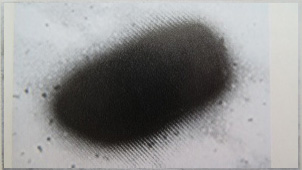

No.4 Fn菌(フソバクテリウム・ヌクレアタム)=歯周病菌界の黒幕!

特徴は、桿菌で大きさは5~16㎛、オレンジコンプレックスに属す病原性は中程度。運動性はない偏性嫌気性菌で、糖分解能を持ち糖を栄養源として利用する。

病原性因子では、多くの細菌種と結合する凝集能力が高く、バイオフィルムの形成に核となる存在。そしてFn菌自体の歯周病原性は、Pg菌よりはるかに低いのだが、バイオフィルムの高病原化に欠かせない縁の下の力持ちとして注目されている。

歯周病との関わりでは、他の細菌種と凝集することで最も強い悪臭を出す。ほぼ全ての人の口腔内に存在する常在菌で、歯周病発症につながるバイオフィルム形成の核となるだけでなく、バイオフィルム内細菌が出す様々な代謝産物を利用して、お互いの栄養素を補う栄養共生の核ともなっている。

全身疾患との関連では、口腔内のFn菌が腸内へ移動し、腸内細菌叢のバランスを乱すことで、様々な代謝疾患を引き起こす可能性が指摘されている。大腸がんの腫瘍組織からFn菌が検出される報告が相次いでいることより大腸がんの発症に関わる可能性が示唆されている。

また、関節リウマチ発症への関与の報告や、歯周病を患う母親が死産した際に胎内の羊水からFn菌が検出された報告もある。

No.5 Aa菌(アグリゲイティバクター・アクチノミセテムコミタンス)=侵襲性歯周炎の原因菌とみられている!

旧学名はアクチノバチルス・アクチノミセテムコミタンス、どちらも学名長っ!

特徴は、短桿菌で大きさは0.8㎛で、グリーンコンプレックスに属す。歯周病原性は、強力なロイコトキシン(白血球傷害性外毒素)を持つ株は高病原性だが、日本では検出されていない。運動性は無い通性嫌気性菌で、糖分解能を持ち、糖を栄養源として利用できる。タンパク分解酵素を持っていると考えられているが、まだ同定できていない。

歯周病との関わりは、侵襲性歯周炎との関係が考えられてい.が、日本人患者での相関は低いとされている。菌体が破壊されたときに細胞壁から放出される内毒素LPSの毒性は高いとされる。細菌凝集能を持ち、バイオフィルムの形成に寄与する。また硫化水素を発生しないので、口臭の原因にはならない。

No.6 Pi菌(プレボテラ・インターメディア)=女性ホルモンと密接にかかわる!

特徴は、短桿菌で大きさは1㎛でオレンジコンプレックスに属す。歯周病原性は、ちょい悪とされるが悪玉菌なのか日和見菌なのか判然としていない。運動性は無い偏性嫌気性菌で、生育には鉄分を必要として摂取するので、菌体が黒色となる黒色色素産生性であり、タンパク分解能もある。

糖分解能を持ち、糖分を栄養源として利用。また、女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)を栄養素として利用、発育が促進される。生後1~2ヵ月の子供からも検出される常在菌である。歯周病変だけでなく、う蝕病変、根尖病変などからも検出される。

歯周病との関わりは、女性ホルモンにより生育が促進されるため、月経周期関連歯周炎や妊娠関連歯周炎などに関与する。壊死性潰瘍性歯肉炎患者の歯周ポケットで増加し、Td菌とともに検出される。

全身疾患との関連では、シェーグレン症候群、喉頭がん、脳・頸部腫瘍、アルツハイマー病、関節リウマチ、骨髄炎との関係が報告されている。

まとめ

人は生まれてから成長するにつれて生活習慣や免疫能力に左右されながら、歯周ポケット内の細菌ピラミッドは下層から形成される。

バイオフィルムに守られた細菌ピラミッド内では、最上階に病原性の高いレッドコンプレックスを頂点に毒性による縦社会がある。また横の細菌間の相互作用によって共生する横社会も機能している。

その社会が、充実してはならない・・・

引用文献

歯科衛生士2025.1月号(クインテッセンス出版)

「歯周病菌データベース2025」

- バックナンバー

- 歯の再植療法の説明

- あなたの唾液元気ですかぁー?

- 舌のくせ(舌癖)にご注意!

- ますち歯科のおススメ歯ブラシ

- 酸蝕症を知っていますか?

- 過剰な力によって何が起こる?

- デンタルフロスの使い方

- 咬合力検査について

- アクシデントで思わぬことに…

- マウスガードの作り方

- 子供も歯周病になりますか?

- ジルコニアとは?

- ジルコニアと金属アレルギー

- お口のケアがからだを守る

- がん治療周術期医科歯科連携とは

- 全身麻酔手術前の歯科受診のお勧め

- 口臭について知りたい!解明編

- 口臭について知りたい!犯人編

- 細菌数を調べる「細菌カウンタ」

- 歯科衛生士さんからのアドバイス!「妊婦さん編」

- 歯科衛生士さんからのアドバイス!「乳児期のお子様のお母さんへ編」

- 歯科衛生士さんからのアドバイス!「幼児期のお子様のお母さんへ編」

- 歯科衛生士さんからのアドバイス!「学童期のお子様のお母さまへ編」

- TCH・ブラキシズムをご存知ですか

- ペリオは全身疾患の誘発因子です

- 唾液ストレス検査

- ドライマウスお口の水分検査

- エルビウム・ヤグレーザーを使用する治療ってどんな効果?

- 「健口から健康へ」の年齢別の方針

- 口呼吸・態癖は成長に悪影響を及ぼします(児童期)

- 口腔乾燥(ドライマウス)を予防しましょう

- 診療室からのご案内

- よくかむ習慣が発育を促します(乳幼児期)

- 睡眠時無呼吸症候群

- 良質な呼吸・睡眠のために診療室が考える事

- 健康のための・お口の5ヶ条!

- 摂食嚥下の5期とは、なに?

- 口腔ケアマニュアル ~お家で介護される方向け~

- お口の体操(食べる呑む機能向上!)

- 子どもたちの健口づくりから健康な身体へ!

- 「口腔ケア」と「あいうべ体操」で、インフルエンザ対策とは?

- お子様のおくちぽかーんとしていませんか

- 顔と歯並びの良い子に育てるポイント

- 小児期での口腔機能・発育チェックを!

- いびきは病気のはじまり

- 5分で測定できる唾液検査SMT

- 歯科医療と全身疾患そして医療費との関係

- 舌の筋力”舌圧”って大事!

- お口の瞬発力チェック「パタカ検査」とは?

- グルコセンサー検査とは?

- りっぷるくん検査って?

- 適正な下顎の位置とは、何ですか?

- 歯内療法でのHFC治療

- 睡眠中の歯ぎしり状態のチェック、「筋電計検査」とは?

- 歯周病菌界は、縦社会であり横社会!

- なぜ歯科で骨粗しょう症のリスク判定?